Publié le 6 March 2010, dans la rubrique Intelligence stratégique..

Send

Send Evoquer l’artillerie russe c’est immanquablement faire ressurgir ces archives cinématographiques de katiouchas éructant sans répit leurs roquettes dans un tir de barrage des plus impressionant comme meurtrier. Pourtant l’efficacité des BM-8 et BM-13 si elle n’est pas à lénifier ne saurait remplacer le rôle éminent tenue par l’artillerie au sein de l’histoire russe avec la prise de Kazan. Cette ville souvent considérée comme la troisième capitale de la Russie après Moscou et Saint-Pétersbourg relevait pour les tsars une valeur symbolique : la fin du joug tataro-mongol.

Désagrégation et vassalisation de la Rus’ Kievienne

La rayonnante Rus’ du temps de Iaroslav le Sage avait quasiment vécu lorsque les hordes tataro-mongoles déferlèrent aux abords du territoire. Morcelé et victime de mouvements politiques centrifuges, cet espace civilisationnel était devenu en réalité une agglomération de principautés en lutte les unes contre les autres. Quoi d’étonnant en dressant ce panorama que la première confrontation consignée entre les forces Rus’ et Mongoles tourna à la catastrophe pour les premières (bataille dite de la Kalka en 1223)? Du reste, et malgré l’ampleur du désastre, les princes continuèrent de s’étriper à qui mieux-mieux sans avoir pris conscience du danger persistant. De plus les mongols, esprits rusés et méthodiques sur le plan militaire, laissèrent derrière eux des indicateurs pour les informer des forces et faiblesses de cette puissance européenne désorganisée.

Leur retour inéluctable devait survenir en 1238, suivi d’actes de destruction et de rafles destinés à créer une onde de terreur à tous ceux qui résisteraient à la volonté du grand khan de régir le monde.

C’est ainsi que disparaîtra la magnificiente Kiev, capitale d’un Etat s’étendant au faîte de sa gloire de la Baltique à la Mer Noire. Le franciscain Jean de Plan Carpin nous laissera une description apocalyptique de la ville bien que visitée plusieurs années après sa destruction.

A signaler que l’une des cités jouxtant la Mer Noire sous suzeraineté génoise, Caffa appelée aussi Théodosie, expérimenta bien malgré elle en 1346 une novation militaire : l’emploi de catapultes en tant qu’armes bactériologiques. Les mongols pour amoindrir la résistance de la localité chargèrent les engins de siège de corps atteints par la peste pour les envoyer par-dessus les remparts fairent leur oeuvre de mort [1]. Le résultat sera la propagation de la peste en europe occidentale par les navires génois quittant le port assiégé de Caffa, emportant avec eux les bacilles létaux.

L’émergence de la Moscovie

En dépit de la résistance ouverte comme prématurée consacrée par la victoire à haute portée symbolique de Dmitri Donskoï en 1380 au lieu dit de Kulikovo sur une armée tataro-mongole commandée par Mamaï, la majeure partie des territoires Rus’ continuera de ployer sous la férule des envahisseurs. Cependant la puissance grandissante de Moscou, profitant d’un rapport de confiance avec ses suzerains mongols, accrut considérablement son propre espace vital et économique au détriment des autres principautés russes dont l’orgueilleuse Tver et l’opulente Novgorod en sus d’autres apanages secondaires tels que Rostov ou Iaroslav.

Jusqu’à ce que jugeant son assise politique et militaire suffisamment fermes, le grand-prince de Moscou Ivan III (régnant entre 1462 et 1505) décide de ne plus sauver les apparences. Le tribut versé aux khans ne résidait déjà plus depuis des années qu’à l’envoi de cadeaux en lieu et place d’un impôt conséquent comme cela s’était pratiqué depuis la prise de possession des terres Rus’ par les hordes mongoles (et qui vaudra plusieurs révoltes populaires matées dans le sang). Avec Ivan III l’envoi des présents est totalement arrêté, ce qui n’eut bien entendu pas l’heur de plaîre au khan Ahmed de la Horde d’Or qui mena trois expéditions punitives, se soldant toutes par des échecs militaires.

Réformes militaires pour une revanche militaire

Sous Ivan IV (1533-1584), passé à la postérité par l’épithète de terrible (en réalité redoutable serait plus approprié en terme de justesse de traduction), il fut décidé de crever définitivement l’abcès en prenant Kazan.

L’on résume souvent trop hâtivement le règne d’Ivan IV comme étant celui de l’arbitraire et de la cruauté sans limite. Plus que réducteur, le propos est erroné car durant la première partie de son règne le tsar (premier souverain de Russie à être intrônisé comme tel) sut gouverner habilement et modérément grâce aux apports de son Conseil Choisi. Un cénacle de personnalités compétentes et attachées à l’intérêt général, avec les encouragements avisés de sa jeune épouse Anastasia Romanovna [2].

L’aspect militaire occupa conséquemment le programme de gouvernement du monarque de Russie. Et principalement la nécessité de se débarrasser une fois pour toute de la menace des khanats alentour. Ivan IV comprit qu’il était inutile d’envisager des opérations stratégiques d’envergure sans au préalable opérer des réformes au sein de l’armée, avec deux efforts particulièrement suivis sur l’artillerie et le génie dès 1550. Mentionnons aussi la création d’un nouveau corps d’élite armé d’arquebuses puis de mousquets qui fera parler de lui non seulement sur les champs de bataille mais aussi dans les coulisses du pouvoir : les streltsy, facilement reconnaissables des autres unités de l’époque à leur caftan rouge et leur bardiche.

Qui plus est, ces réformes devenaient véritablement nécessaires de par la constante menace que faisaient peser les khanats sur la grande-principauté et les razzias fréquentes opérées. Dès 1551 il fut décidé de circonscrire le problème en frappant chaque entité ennemie les unes après les autres et méthodiquement. Méthodiquement, c’est à dire grignoter les terres sous domination tataro-mongole et laisser le choix aux vassaux de celle-ci de reconnaître le tsar comme nouveau maître ou subir les déprédations de son armée. Fin août 1552 l’objectif était atteint : Kazan était désormais esseulée face à la puissance moscovite, d’autant que cette dernière avait éconduit les renforts provenant du khanat de Crimée appelé à l’aide. Seulement il restait à abattre la redoutable fortification ceignant la cité.

L’artillerie et la sape, vainqueurs de Kazan

La ville de Kazan n’était pas seulement un centre commercial très actif, elle était aussi une place fortifiée puisque stratégique sur la route entre l’Europe et l’Asie. Position renforcée par son emplacement sur le fleuve Volga, moyen d’échange entre le nord et le sud.

C’est à ce moment précis qu’entrent en scène de façon décisive l’artillerie et les sapeurs dans l’histoire russe. Car réduire au silence une telle forteresse ne pouvait que s’opérer par un emploi avisé des moyens à disposition tant les assauts de tels lieux aboutissaient le plus souvent à des pertes effroyables pour l’assaillant.

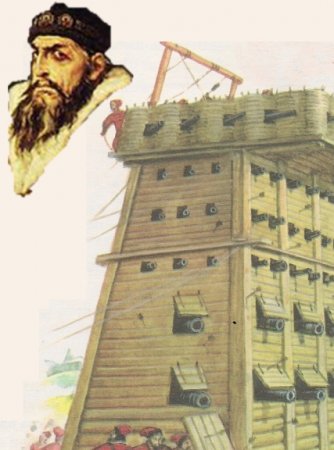

La première partie de l’assaut consista par un feu nourri des batteries russes en place à faire taire la maigre artillerie adverse afin qu’elle ne puisse constituer un réel danger pour la suite des opérations. Ensuite fut mise à exécution le travail des sapeurs pour faire s’effondrer le conduit d’approvisionnement en eau de la ville. Enfin ce fut une surprenante et effrayante vision pour les assiégés : l’apparition surplombant les remparts d’une tour de siège de douze mètres de haut bardée de dix canons lourds épaulés par une cinquantaine d’autres de calibre inférieur. L’on peut aisément deviner la dévastation que pouvait engendrer le tir de l’invention de l’ingénieur Ivan Vyrodkov. Dévastation matérielle bien entendu de par la concentration du feu d’artillerie en une zone ciblée comme morale tant un tel déferlement de projectiles comme de bruit ne pouvait que frapper les esprits et provoquer un sentiment, réel qui plus est, d’insécurité.

Pour finir, les sapeurs revinrent démontrer toute leur science en faisant s’effondrer un pan de la muraille, laissant désormais Kazan à la merci des 150 000 hommes d’Ivan le redoutable.

Le 2 octobre 1552, Kazan était tombée et l’autorité du tsar s’exerçait de facto jusqu’à la Volga, renforçant son emprise politique et affirmant l’efficacité des réformes militaires entreprises avec le rôle majeur accordé à l’artillerie. Avec cette chute, le joug tataro-mongol appartenait désormais au passé et les jours des derniers khanats étaient comptés, ces dernières entités ne pouvant plus dès lors constituer une réelle menace pour la nouvelle puissance [3].

Yannick Harrel, Cyberstratégie Est-Ouest

[1] Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa sur le site du Centers for Disease Control and Prevention.

[2] La disparition de cette dernière en 1560 marquera le début de la seconde partie du règne, plus implacable et étouffant envers les boyards et le peuple à travers entre autres exemples l’institution de l’opritchnina : une zone territoriale où le pouvoir tsariste pouvait s’exercer sans retenue et sans recours.

[3] Le khanat de Crimée perdurera néanmoins jusqu’en 1783, sa longue résistance fut en réalité le fruit d’une mise sous tutelle en contrepartie d’un appui militaire par le pouvoir ottoman. Cependant si en 1571 le khan Devlet I Giray atteignit et dévasta Moscou par un raid audacieux, la bataille de Molodi un an plus tard fut si décisive par le désastre auquel elle aboutit (en partie une fois encore grâce à la supériorité écrasante de l’artillerie russe, de campagne et non plus de siège toutefois) que plus jamais les tatars de Crimée comme les turcs ottomans ne s’aventureront à défier la Russie sur ses terres.

Cet article est repris du site https://www.alliancegeostrategique.o...

Artiste à l'honneur

Artiste à l'honneur Arts & culture

Arts & culture Contributions

Contributions Droit & finances

Droit & finances Droits de l'homme

Droits de l'homme Emploi

Emploi Environnement...

Environnement... Genre

Genre Intelligence stratégique

Intelligence stratégique Nouvelles technologies

Nouvelles technologies People et faits divers

People et faits divers Recettes du jour

Recettes du jour Sports en Afrique

Sports en Afrique Santé & humanitaire

Santé & humanitaire Un peu de tout

Un peu de tout