Publié le 6 March 2010, dans la rubrique Intelligence stratégique..

Send

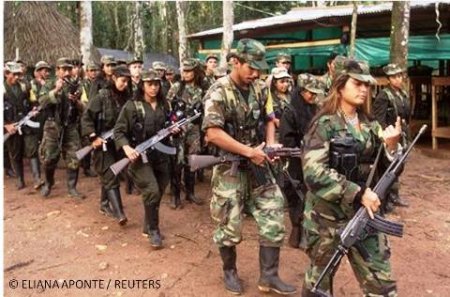

Send Le chef de bataillon Emmanuel Antoine nous livre, à titre personnel, ses réflexions sur la notion de conflit asymétrique.

Le terme de conflit désigne toute forme d’opposition entre au moins deux entités. Une telle définition couvre donc un large spectre, de la divergence d’opinions entre deux individus à la guerre entre deux Etats. Ce conflit est dit asymétrique, lorsque l’un des acteurs ne respecte pas les règles communément établies, lorsqu’il « ne joue pas le jeu ». Dans le cas d’une guerre, d’un conflit armé, les règles sont souvent établies au bénéfice de l’un des antagonistes, qui y trouve un moyen d’asseoir encore plus sa supériorité. Il est donc tout à fait logique qu’après avoir tenté de respecter les règles, l’adversaire cherche à les contourner pour rétablir un équilibre, reprendre l’ascendant ou l’initiative, pour réduire une faiblesse qui sinon pourrait lui être fatale.

L’emploi de l’arme atomique sur Hiroshima et Nagasaki, destinée à faire ployer rapidement un adversaire à la détermination jusque là intacte procédait bien d’un refus d’assumer encore des mois de guerre et des milliers de morts. Tout conflit est donc par essence asymétrique, parce que l’un des deux adversaires cherchera toujours à réfléchir, à s’organiser et à agir différemment de l’autre.

Cette asymétrie s’établira aussi bien au niveau stratégique, qu’au niveau opérationnel ou tactique. Plus que d’un concept à part entière, l’asymétrie dans le conflit caractérise donc plutôt une adaptation à l’adversaire ou la menace ; partielle ou totale, cette adaptation peut dès lors s’intégrer dans une forme plus conventionnelle d’affrontement, déplaçant ou élargissant le champ de conflictualité du simple champ de bataille à l’espace médiatique et politique. Parler d’un concept de « conflit asymétrique » semble donc assez peu pertinent, voire contre-productif pour la compréhension du phénomène guerre, tel qu’il se manifeste depuis 5000 ans. L’asymétrie est certes un facteur récurrent dans les conflits, mais dont l’importance stratégique varie en fonction des époques. Il convient donc de ne pas négliger les autres formes de conflictualité, en présentant comme nouveau quelque chose d’ancien et finalement en méconnaissant les leçons du passé.

Après avoir expliqué ce qu’est cette asymétrie dans la guerre, seront étudiés les leviers qui permettent de l’établir. Cet écorché permettra finalement de mieux comprendre comment s’adapter à l’asymétrie des guerres, sans pour autant négliger les autres formes de conflictualité classiques.

Qu’est ce que l’asymétrie dans la guerre ?

L’asymétrie est une adaptation de l’un des belligérants à la menace qu’il doit affronter, à l’ennemi qu’il doit combattre. Cette adaptation peut être volontaire, c’est-à-dire le fruit d’une analyse ou d’une réflexion : c’est le cas des Chenapans du Palatinat et de Souabe durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Mais elle peut être également commandée par les circonstances, l’incapacité à mener des combats classiques : c’est le cas de la guérilla espagnole contre les troupes napoléoniennes de 1808 à 1814. Cette adaptation peut être totale ou partielle et être combinée avec des formes de combat plus classiques, comme l’illustre l’opposition armée en Indochine.

L’asymétrie est ensuite un phénomène aux multiples dimensions, dont le concept trop rigide de « conflit asymétrique » ne peut totalement rendre compte. Elle peut être tout d’abord utilisée sur le long terme ou le court terme. Ainsi, les tactiques adoptées par les Allemands lors de la campagne de Pologne en 1939 puis lors de la campagne de France en 1940 sont comprises puis contrées par les alliés. L’on peut donc émettre l’hypothèse que l’asymétrie perd progressivement de son efficacité. Celui qui est contraint d’y recourir n’aura alors d’autre choix que de la faire évoluer, tandis que celui qui y recourt de manière délibérée pourra soit l’abandonner soit la combiner avec des formes de combat plus classiques. Une telle volatilité constitue dans le temps un défi pour les armées régulières occidentales, qui n’ont souvent d’autre choix que de s’adapter à leur tour (général Templer en Malaisie) ou de subir les revers d’une doctrine trop rigide (général Westmorland au Vietnam).

Enfin, l’asymétrie garantit rarement à elle seule la victoire stratégique, même si elle modifie considérablement les critères d’obtention du succès stratégique. Pour permettre d’emporter la décision, l’asymétrie est donc souvent combinée à d’autres modes d’action directs ou indirects, plus conventionnels. La stratégie du Viet-Minh en Indochine en est une illustration.

L’asymétrie est donc un phénomène ancien et complexe, qui s’imbrique étroitement dans les formes classiques de conflictualité. Elle est rarement un phénomène isolé et unique, qui pourrait se résumer à un modèle théorique unique. Conceptualiser la guerre asymétrique parait donc à cet égard être peu pertinent. A contrario, il est tout à fait possible d’identifier les paramètres qui peuvent être modifiés pour obtenir une asymétrie, aussi bien au niveau tactique, qu’opératif ou stratégique.

Quels paramètres modifier pour établir une asymétrie ?

Dans l’histoire, sept leviers engendrent fréquemment une modification du visage des conflits, les faisant basculer temporairement d’une forme classique vers une forme asymétrique, ou inversement.

Développer des concepts d’opération, des doctrines tactiques résolument différentes de celles de l’adversaire permet tout d’abord d’établir une asymétrie de méthode. Ainsi en est-il de la Blitzkrieg.

L’adaptation des structures et des articulations à une forme de combat pensée différemment permet ensuite d’établir une asymétrie d’organisation. Celle-ci peut être combinée avec une asymétrie de méthode. L’illustration de cette adaptation est apportée par Napoléon. L’articulation des troupes en corps d’armée lui permet en effet d’agir plus vite, par surprise avec des forces autonomes.

Cette asymétrie permet in fine d’asseoir une asymétrie des volontés. Comme l’organisation de ses troupes et la tactique employée, un belligérant peut voir évoluer sa détermination durant le conflit. Elle peut s’éroder au fil des revers, des pertes, ou au contraire se renforcer si la légitimité de son action s’affirme clairement. Elle est d’autant plus inégale entre les adversaires que l’un d’entre eux estime sa survie ou ses intérêts vitaux en danger, tandis que l’autre ne protège ou ne défend que des intérêts de moindre importance, subit une pression médiatique plus ou moins forte. Cette asymétrie est particulièrement prononcée au niveau stratégique ; elle rend le premier plus enclin à accepter voire glorifier ses pertes, à consentir des privations et des sacrifices durables, tandis qu’elle rend le second plus fébrile dans les opérations qu’il planifie, dans les risques qu’il consent. Elle déplace l’espace du conflit du champ de bataille vers le champ immatériel.

L’asymétrie de volonté se décline ensuite en asymétrie de moral au niveau inférieur ; elle est étroitement liée à une asymétrie normative et culturelle, notamment dans les conflits entre peuples de civilisation différente: appréhension différente de la mort, du temps, courage, lâcheté ou cruauté attribués à certains procédés de combat. La menace que constituent les engins explosifs improvisés (EEI) est à ce titre révélatrice de cette asymétrie. Employés contre la coalition, les EEI s’apparentent en effet à une mine anti-véhicule ou anti-personnel artisanale, donc à un procédé somme toute classique de destruction par embuscade, tel qu’il est défini dans les manuels d’emploi des armées occidentales. Employés de manière aveugle au milieu des civils, ils s’apparentent en revanche à une arme terroriste, aux effets physiques mais également moraux voire éthiques dévastateurs. Une fois encore, les armées occidentales condamnent des procédés qui nuisent à leurs forces morales plus qu’à leurs troupes. « A la guerre, le moral est au matériel ce que trois est à un ».

L’on peut ensuite mettre en exergue une asymétrie technologique. Elle est monnaie courante dans l’histoire guerrière. Les recherches menées au cours de la première guerre mondiale pour augmenter la cadence de tir ou la portée des armes répondait à un besoin de prendre l’avantage sur l’adversaire, tout en respectant les mêmes règles que lui et en ayant des normes morales sensiblement identiques. L’emploi de la bombe atomique sur deux villes japonaises en 1945 bouscule en revanche cet ordre établi : pas d’arme de nature équivalente, frappe décisive d’une cible civile, pour créer une brutale asymétrie des volontés. On le voit donc, dans un conflit conventionnel, l’asymétrie est recherchée par l’un des adversaires à un moment jugé opportun et pour une courte durée, afin d’acquérir un avantage stratégique décisif.

L’asymétrie économique est aussi un aspect très intéressant des conflits contemporains, notamment au Moyen-Orient. Déployant des efforts exceptionnels dans une course à l’armement sans précédent durant la guerre froide et après, les Etats-Unis sont parvenus à se doter de moyens militaires extrêmement performants, créant ainsi une asymétrie technologique avec leurs adversaires potentiels du Kremlin. Mais se faisant, ils ont provoqué une réflexion chez leurs adversaires émergents, qui étaient incapables de rivaliser sur le plan financier avec l’effort de défense américain. La victoire éclair obtenue lors de l’opération « Iraqi freedom » en mai 2003 a accéléré ce processus. Les insurgés ont donc adopté une véritable stratégie de contournement de puissance, peu coûteuse et rustique. Il suffit de comparer le coût d’un EEI (quelques milliers de dollars) à celui des programmes de développement des nouveaux équipements de protection (plusieurs millions de dollars) pour comprendre que les Etats-Unis sont de nouveau engagés dans une course à l’armement, qu’ils risquent peut-être de perdre cette fois-ci.

Enfin se pose la question de l’asymétrie juridique. Trop souvent, le caractère asymétrique des conflits est résumé à une question capacitaire ou technique. Pourtant, un des déterminants de base se trouve également dans le droit de la guerre qui lui est applicable. Aujourd’hui, la guerre est toujours conçue comme une question symétrique entre Etats souverains, au regard du droit. Ce constat pose donc une première asymétrie entre les faits de guerre vécus et le cadre d’engagement d’une armée, comme dans la vallée de Kapisa par exemple. Mais l’asymétrie est encore plus flagrante lorsqu’il s’agit de se pencher sur le statut accordé à l’agresseur, qu’il s’agisse d’un insurgé, d’un terroriste ou d’un résistant. Durant l’occupation, les Allemands déniaient au résistant le statut de prisonnier de guerre parce qu’agissant clandestinement, ils faisaient preuve de perfidie et pouvaient donc à ce titre être fusillés. Aujourd’hui en Afghanistan, un mudjahidin est considéré comme « personne capturée », c’est-à-dire qu’il jouit d’un statut qui ne fait de lui ni un prisonnier de guerre, ni un criminel de droit commun, ni un espion perfide. Sa mise en captivité, son interrogatoire posent donc des problèmes juridiques conjoncturels. Lorsque ces questions seront résolues, le droit de la guerre aura pris en compte l’asymétrie des belligérants. Il faudra simultanément que les armées régulières nationales respectent intégralement ce nouveau droit, afin d’éviter une asymétrie contre-productive, comme cela avait été le cas avait les prisons secrètes « hors-droit » de la CIA.

Ainsi donc, l’asymétrie est surtout affaire de circonstances et de faculté d’adaptation à un moment donné du conflit, pour permettre à l’un des adversaires de rétablir un équilibre ou de prendre un avantage décisif. Le concept de conflit asymétrique perd donc de son sens, puisque conjoncturellement, un conflit peut voir certains leviers de l’asymétrie activés, dans un contexte structurellement conventionnel.

Fin de la première partie.

Officier saint-cyrien, appartenant aux Troupes de marine, ayant servi successivement au 2ème RIMa et 3ème RIMa, le chef de bataillon Emmanuel Antoine est actuellement chef du BOI du RMT. Il a accompli de multiples missions en Côte d’Ivoire, RCA, Tchad, Afghanistan, Liban, Sénégal, Gabon, Guyane, Martinique. Il s’exprime à titre personnel. Ses propos ne représentent pas la position des armées.

Cet article est repris du site https://alliancegeostrategique.org/2...

Artiste à l'honneur

Artiste à l'honneur Arts & culture

Arts & culture Contributions

Contributions Droit & finances

Droit & finances Droits de l'homme

Droits de l'homme Emploi

Emploi Environnement...

Environnement... Genre

Genre Intelligence stratégique

Intelligence stratégique Nouvelles technologies

Nouvelles technologies People et faits divers

People et faits divers Recettes du jour

Recettes du jour Sports en Afrique

Sports en Afrique Santé & humanitaire

Santé & humanitaire Un peu de tout

Un peu de tout