Publié le 6 March 2010, dans la rubrique Intelligence stratégique..

Send

Send

En 1992, la Bosnie-Herzégovine, République de la Yougoslavie, proclamait son indépendance, entraînant le pays dans une guerre contre la Serbie qui refusait de reconnaître cet acte politique provoquant la partition du pays, et dans une guerre civile entre groupes armés communautaires. Après 3 ans et demi de guerre, les Accords de Dayton mettaient fin à cette période de violences et d’exactions. 1995-2011 : la Bosnie-Herzégovine « disparaît » de l’actualité médiatique. Pourtant, la situation n’est pas aussi stable que ce silence pourrait le laisser paraître. Entre la question de l’impossible retour des déplacés de guerre, les défaillances politiques et économiques du système hérité des Accords de Dayton, et les revendications séparatistes qui existent dans certaines parties de la population en Republika Srpska, la question d’une nouvelle indépendance se posera peut-être au cours du XXIe siècle. Quelques points pour comprendre et suivre l’actualité de cet Etat fragilisé par un processus de reconstruction et de réconciliation qui s’enlise…

Ce jeudi 28 avril 2011, Rodolfo Toe, correspondant du Courrier des Balkans, publie un article intitulé « Bosnie-Herzégovine : la Republika Srpska programme son référendum pour juin ».

Dernier événement en date d’une crise politique profonde en Bosnie-Herzégovine, cette décision illustre parfaitement les dysfonctionnements politiques qui pèsent sur le processus de réconciliation dans ce pays déchiré au début des années 1990 par une guerre meurtrière, qui obligea les habitants à « choisir un camp ». Pour l’heure, les acteurs politiques ne souhaitent pas la partition du pays, mais la situation est très tendue, et beaucoup d’observateurs sont pessimistes. Voici un rapide retour sur les conséquences du découpage territorial des Accords de Dayton, permettant de comprendre, en partie, les impasses actuelles de la crise politique en Bosnie-Herzégovine, et les risques de voir se poursuivre le processus de balkanisation. La Republika Srpska, une indépendance du XXIe siècle ? Pour l’instant, rien ne le laisse présager à court terme, mais le risque d’une nouvelle partition politique au cœur des Balkans plane sur l’avenir de la Bosnie-Herzégovine et complexifie la situation politique d’un Etat issu de la guerre de 1992-1995.

Les Accords de Dayton et le système politique fédéral en panne

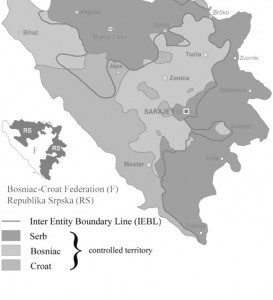

Le 14 décembre 1995, la signature des Accords de Dayton mit fin à la guerre de Bosnie-Herzégovine et à la guerre de Croatie. Ils entérinent tout d’abord les indépendances de ces deux pays. Concernant la Bosnie-Herzégovine, les conséquences de la guerre se traduisent par la partition politique à l’intérieur du pays : en effet, les Accords de Dayton prennent pour « point de repère » les lignes de front au moment de l’arrêt des combats pour asseoir un nouveau système politique fédéral à l’intérieur du pays. La Bosnie-Herzégovine devient alors un pays fédéral, avec deux Républiques fédérées : au Sud, la République croato-musulmane (51 % du territoire), et au Nord, la Republika Srpska (la République serbe de Bosnie-Herzégovine, à ne pas confondre avec la République serbe, l’Etat en Serbie). La ligne de partage entre ces deux entités est le résultat des rapports de force militaires de 1995, et entérine une géographie de la peur de « l’Autre » qui s’ancre dans les territoires du quotidien. Elle fait émerger la problématique de l’impossible retour des déplacés de guerre. En effet, si les réfugiés de guerre sont rentrés en Bosnie-Herzégovine dans leur très grande majorité, ils n’ont, pour beaucoup, pas pu rentrer dans leur habitation. La ligne dite « ligne-frontière inter-entités » (Inter Entity Boundary Line – IEBL) qui sépare les deux entités fédérées qui constituent la République de Bosnie-Herzégovine (voir la carte) est devenue une réelle frontière vécue entre les communautés vivant dans cet Etat. Pour autant, les Accords de Dayton, en attribuant aux combattants les espaces qu’ils avaient conquis, voulaient non pas accentuer la fragmentation politique du pays, mais au contraire permettre la réconciliation du pays. Il s’agissait ainsi de proposer un découpage administratif convenant aux deux « parties » : les Serbes d’un côté, les Bosniaques [1] et Croates de l’autre (bien que l’alliance entre Bosniaques et Croates contre l’avancée des troupes serbes n’ait pas perduré tout au long de la guerre de Bosnie-Herzégovine, laissant apparaître des tensions entre ces deux communautés, ou plus précisément entre leurs dirigeants).

Les lignes de front en Bosnie-Herzégovine fin 1995 :

de la géographie des combats au nouveau découpage territorial

Source : Office du haut-Représentant des Nations Unies pour la Bosnie-Herzégovine

L’IEBL, une fragmentation politique

Résultat des lignes de front de 1995 (ce qui explique ce découpage particulier), la « ligne-frontière inter-entités » a permis la mise en place un Etat fédéral, fonctionnant comme un protectorat international « caché ». Les deux entités, la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska, disposent donc de leurs propres institutions fédérales, qui sont relayées par des cantons qui votent leurs propres lois ; tandis que la Bosnie-Herzégovine, Etat fédéral, constitue l’entité unifiant l’ensemble du pays. Les institutions confédérales de Bosnie-Herzégovine se superposent aux institutions de deux entités, mais disposent d’un spectre de pouvoir assez limité (affaires étrangères, monnaie, communications, transports…). Au final, cet enchevêtrement institutionnel et administratif impliquerait une très grande concertation entre les acteurs de tous les niveaux pour faire fonctionner le pays. Les blocages sont très nombreux. Et le poids de la représentation « équitable » de chaque communauté constitutive de la Bosnie-Herzégovine (les Bosniaques, les Croates et les Serbes) dans les institutions confédérales est particulièrement prégnant dans toutes les prises de décisions. Sans compter que chacune est soumise à l’autorité du Haut-Représentant des Nations-Unies pour la Bosnie-Herzégovine, qui, selon le statut des Accords de Dayton, peut « casser » toute décision qu’il estime non conforme à la pacification et à la réconciliation du pays. Ce qui devait être une forme temporaire de gouvernance internationale dure, puisqu’en 2011 la renégociation des Accords de Dayton n’a toujours pas abouti (peu de réunions pour un « Dayton II » ont eu lieu, bien que celles-ci aient commencé depuis 2006) : si la Bosnie-Herzégovine n’a jamais eu le nom de « protectorat international », elle se retrouve néanmoins dans la configuration d’un « Etat » auquel certaines souverainetés sont soumises à une autorité internationale (les Nations Unies, par le biais du Haut-Représentant). En témoignent les « choix » du drapeau (imposé par le Haut-Représentant de l’ONU en 1998, inspiré par le drapeau de l’Union européenne) et de la monnaie – symboles de la souveraineté d’un Etat sur son territoire – qui ont été décidés par les instances internationales. Une telle structure politique complexifie les rapports à l’intérieur du pays entre les acteurs politiques (les différentes strates de décision) et les communautés vivant en Bosnie-Herzégovine.

L’IEBL, une fragmentation culturelle

Parce que la question de la fragmentation n’est pas que politique. En soi, le dysfonctionnement des instances politiques pourrait trouver une solution dans la perspective de nouveaux accords et d’une modification des structures administratives. Néanmoins, une question bien plus prégnante demeurerait : celle des relations entre les communautés, dont les tensions sont attisées par des acteurs politiques (officiels ou officieux) aux intentionnalités extrémistes. Le rejet de « l’Autre » reste profond dans certaines strates de la population et de la vie politique. Les conséquences de la politique de « nettoyage ethnique » qui consistait, pour les acteurs serbes proches de Slobodan Milosevic, à « purifier » le territoire de populations jugées comme « indésirables » (puisque non-serbes, ces populations étaient jugées comme des « impuretés » sur le territoire serbe), sont encore profondément ancrées dans l’habiter et dans les pratiques spatiales. En témoignent l’impossible retour de très nombreux déplacés de guerre dans leur habitation d’avant-guerre, et l’instrumentalisation politique de cette question par des acteurs de la déstabilisation et de la partition politique. Les « déplacés de guerre » sont des Serbes qui vivaient auparavant au Sud de ce qui est devenue la « ligne-frontière inter-entités » ou des Croates et des Bosniaques qui vivaient au Nord. Après la guerre, leur réinstallation dans leur habitation a été rendue impossible, soit par la destruction des maisons et appartements, soit par la peur qui s’est installée dans le quotidien de ceux qui se retrouvent en situation de minorités dans leurs espaces de vie. Beaucoup se retrouvent ainsi déplacés à l’intérieur de leur pays. Bien après la guerre, la fragmentation identitaire est donc une réalité sociospatiale en Bosnie-Herzégovine. Elle est accentuée par l’existence de « villes-martyrs », telles que Srebrenica [2], devenue un géosymbole des exactions et du « nettoyage ethnique » de la guerre de 1992-1995 (on pourrait également citer le massacre de Tuzla, le bombardement de Markale à Sarajevo, etc.). Dans le découpage issu des Accords de Dayton, la ville de Srebrenica a été attribuée à la Republika Srpska, et son repeuplement témoigne de la « géographie de la peur » qui s’est instaurée dans les espaces de vie de Bosnie-Herzégovine : le repeuplement de la ville ne signifie pas un retour à la ville d’avant-guerre. Ainsi, « la ville est repeuplée par quelques milliers de Serbes, déménagés de Sarajevo ou réfugiés de Krajina [c’est-à-dire des espaces de vie attribués à la Fédération croato-bosniaque, dans lesquels les Serbes se sentent en insécurité]. Son économie est ruinée. Les Bosniaques qui tentent de s’y réinstaller sont au début accueillis avec hostilité, parfois à coup de pierres. Par la suite, beaucoup de retours enregistrés par le HCR sont en fait provisoires : les gens font l’inventaire de leurs biens, les vendent et repartent. Comment demeurer dans une ville en ruines où il n’y a pas de travail ? Beaucoup de Serbes partent aussi. Minoritaires, les Bosniaques gagnent toutefois les élections locales car réfugiés et personnes déplacées ont le droit de voter dans leur commune d’origine. Srebrenica a un maire bosniaque, mais faire fonctionner le conseil municipal n’est pas simple » (Michel Roux et Agnès Casero, « Srebrenica dix ans après : un génocide ? », Cafés géographiques, compte-rendu par Marie-Rose Gonne-Daudé, 9 février 2005). Le cas de Srebrenica montre bien l’inscription de la peur dans les espaces de vie, et les processus de mise à distance de « l’Autre » qui se jouent en Bosnie-Herzégovine depuis la fin de la guerre : revenir dans un village ou dans une ville n’est pas une chose aisée pour les familles qui se trouveraient en situation de minorité de part ou d’autre de l’IELB. C’est également le cas pour l’ensemble des villages ou des villes où vivaient Bosniaques et Croates au Nord, ou Serbes au Sud de l’IELB [3]. Le « nettoyage ethnique » s’est poursuivi bien après l’arrêt des combats. L’impossible retour des déplacés de guerre accélère le processus d’homogénéisation, et ce à plusieurs échelles : celle du village ou de la ville, mais aussi celle de l’entité (Fédération croato-bosniaque ou Republika Srpska). En témoigne l’utilisation de la toponymie, avec l’ajout en 2004 (dénoncé par les instances confédérales) du toponyme « srpski » pour 13 villes de Republika Srpska (Srpsko Sarajevo, Srpska Derventa, Srpski Mostar, Srpski Sanski Most, Srpsko Gorazde, Srbinje, Srpski Kljuc, Srpska Kostajnica, Srpski Brod, Srpska Ilidza, Srpsko Novo Sarajevo, Srpski Star Grad et Srpsko Orasje).

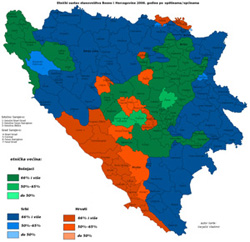

Répartition de la population selon l’appartenance ethnique en 1991

Source : Le Courrier des Balkans.

Répartition de la population selon l’appartenance ethnique en 2006 (estimations)

Source : Le Courrier des Balkans.

Légende des deux cartes :

en vert : Bosniaques majoritaires

en rouge : Croates majoritaires

en bleu : Serbes majoritaires

Plus la couleur est foncée, plus la majorité est imposante,

et moins les autres communautés sont représentées dans ce canton.

La Republika Srpska, vers une indépendance ?

De plus, la question du Kosovo et de l’auto-proclamation de l’indépendance de cette ancienne province de la Serbie par la majorité albanaise le 17 février 2008, a fait ré-émerger le spectre de la question d’une indépendance de la Republika Srpska (qui ne pourrait être qu’une première étape, avant un rattachement à la Serbie). Spectre, parce que pour l’heure, les revendications séparatistes ne sont pas majoritaires. Mais, elles sont néanmoins présentes dans la vie politique de la Republika Srpska et pèsent sur la vie politique de l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine, qui connaît aujourd’hui une impasse politique. Certains dirigeants de la Republika Srpska œuvrent depuis longtemps pour un référendum d’auto-détermination concernant l’indépendance de cette entité. Le précédent de l’auto-proclamation par la majorité albanaise de l’indépendance du Kosovo reste gravé dans les relations entre les Serbes et les autres communautés de Bosnie-Herzégovine [4]. Pour le Haut-représentant des Nations Unies, la volonté actuelle des dirigeants de la Republika Srpska de tenir un référendum est dangereuse pour l’unité de la Bosnie-Herzégovine, « à cause de la politique sécessionniste des Serbes, qui paralyse le pays » [5]. Si l’indépendance de la Republika Srpska n’est pas (encore ?) à l’ordre du jour, la crise politique profonde que traverse la Bosnie-Herzégovine est peut-être une « étape » vers une nouvelle indépendance dans les Balkans. A noter que ces tensions sont directement liées à la répartition ethnique des deux entités, et à la très forte homogénéisation communautaire de ces deux territoires politique : dès le mois de janvier 2010, « Milorad Dodik, le Premier ministre de la Republika Srpska, a fait part de sa volonté d’organiser un recensement dans l’entité serbe » (source : « Bosnie : Milorad Dodik veut un recensement en Republika Srpska », Le Courrier des Balkans, 25 janvier 2010). De nombreux recensements ont actuellement lieu dans l’ensemble de la région balkanique, tout particulièrement dans les Etats issus de la décomposition de la Yougoslavie pour lesquels le dernier recensement date de 1991 [6]. Or, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les différentes parties en jeu pour assurer la tenue d’un référendum qui menace de faire ressurgir les tensions intercommunautaires, en permettant aux acteurs de la partition politique de s’appuyer, par des chiffres, sur la disparition de l’interculturalité dans les espaces de vie. Si les massacres ont pris fin en décembre 1995, le nettoyage ethnique s’est poursuivi par la peur de « l’Autre » qui s’ancre dans les pratiques spatiales et les mobilités résidentielles des habitants en Bosnie-Herzégovine.

Bénédicte Tratnjek, Géographie de la ville en guerre

Deux sources incontournables pour comprendre la Bosnie-Herzégovine :

- Xavier Bougarel, 1996, Bosnie. Anatomie d’un conflit, La Découverte, coll. Les Dossiers de l’Etat du monde, Paris, 176 p.

![]() pour une actualisation continue : le site du Courrier des Balkans.

pour une actualisation continue : le site du Courrier des Balkans.

[1] A noter que l’utilisation des toponymes et des noms des peuples est problématique en français, puisque selon les traductions, le terme « Bosniaques » ne désigne pas les mêmes personnes. Il existe deux manières d’appréhender les noms des peuples en Bosnie-Herzégovine :

![]() d’une part, le terme « Bosniaques » est utilisé pour désigner les Musulmans (avec une majuscule, désignant non une religion, mais l’appartenance à un peuple), c’est-à-dire les Slaves musulmans de Bosnie-Herzégovine. Dans ce cas, les habitants de Bosnie-Herzégovine dans leur ensemble (quelle que soit leur appartenance communautaire, qu’ils soient Bosniaques, Croates, Serbes, Juifs, Roms… de Bosnie-Herzégovine) sont nommés « Bosniens ». C’est l’utilisation qui sera faite dans ce texte, non par parti pris, mais parce que c’est celle qui est le plus couramment utilisée par les instances françaises (par exemple, dans les instances du droit d’asile) et internationales (notamment parce que la différenciation dans l’usage suivant est moins apparente, et peut prêter à confusion à l’oral, notamment pour des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle).

d’une part, le terme « Bosniaques » est utilisé pour désigner les Musulmans (avec une majuscule, désignant non une religion, mais l’appartenance à un peuple), c’est-à-dire les Slaves musulmans de Bosnie-Herzégovine. Dans ce cas, les habitants de Bosnie-Herzégovine dans leur ensemble (quelle que soit leur appartenance communautaire, qu’ils soient Bosniaques, Croates, Serbes, Juifs, Roms… de Bosnie-Herzégovine) sont nommés « Bosniens ». C’est l’utilisation qui sera faite dans ce texte, non par parti pris, mais parce que c’est celle qui est le plus couramment utilisée par les instances françaises (par exemple, dans les instances du droit d’asile) et internationales (notamment parce que la différenciation dans l’usage suivant est moins apparente, et peut prêter à confusion à l’oral, notamment pour des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle).

![]() d’autre part, le terme « Bosniaques » est utilisé pour désigner l’ensemble des habitants de Bosnie-Herzégovine (à la place de « Bosniens » dans le précédent usage). Dans ce cas, les Musulmans sont appelés « Bochniaques ».

d’autre part, le terme « Bosniaques » est utilisé pour désigner l’ensemble des habitants de Bosnie-Herzégovine (à la place de « Bosniens » dans le précédent usage). Dans ce cas, les Musulmans sont appelés « Bochniaques ».

Souvent, les deux usages se « télescopent », il est donc important de rappeler de qui on parle en utilisant tel ou tel terme. Cela témoigne, en plus des difficultés à traduire les noms des peuples dans la langue française, d’une certaine difficulté à appréhender cette différenciation entre peuples, nations et nationalités dans le cas des Balkans.

[2] Voir, par exemple, par ordre chronologique :

![]() Michel Roux et Agnès Casero, 2005, « Srebrenica dix ans après : un génocide ? », Cafés géographiques.

Michel Roux et Agnès Casero, 2005, « Srebrenica dix ans après : un génocide ? », Cafés géographiques.

![]() Isabelle Delpla, Xavier Bougarel et Jean-Louis Fournel, 2007, « Srebrenica 1995. Analyses croisées des enquêtes et des rapports », Cultures & Conflits, n°65 (numéro entièrement consacré au massacre de Srebrenica).

Isabelle Delpla, Xavier Bougarel et Jean-Louis Fournel, 2007, « Srebrenica 1995. Analyses croisées des enquêtes et des rapports », Cultures & Conflits, n°65 (numéro entièrement consacré au massacre de Srebrenica).

![]() Pierre Salignon, 2008, « Le massacre de Srebrenica », Humanitaire, n°20.

Pierre Salignon, 2008, « Le massacre de Srebrenica », Humanitaire, n°20.

![]() Chuck Studetic, 2010, « The Srebrenica Massacre (July 11-16, 1995) », Online Encyclopedia of Mass Violence.

Chuck Studetic, 2010, « The Srebrenica Massacre (July 11-16, 1995) », Online Encyclopedia of Mass Violence.

[3] Voir ces deux articles qui exposent en détail des études de cas :

![]() Arnaud Appriou, 2001, « Atmosphère d’après-guerre dans un village d’Herzégovine », Balkanologie, vol. V, n°1-2.

Arnaud Appriou, 2001, « Atmosphère d’après-guerre dans un village d’Herzégovine », Balkanologie, vol. V, n°1-2.

![]() Nikola Guljevatej, 2001, « L’économie du nettoyage ethnique à Prnjavor », Balkanologie, vol. V, n°1-2.

Nikola Guljevatej, 2001, « L’économie du nettoyage ethnique à Prnjavor », Balkanologie, vol. V, n°1-2.

A lire également : Laurence Robin-Hunter, 2005, « Le nettoyage ethnique en Bosnie-Herzégovine : buts atteints ? », Revue géographique de l’Est, vol. 45, n°1.

[4] Voir, par exemple, l’analyse de Jean-Arnault Dérens, journaliste du Courrier des Balkans, sur « L’indépendance à risque », revenant sur les menaces qui pèsent sur la stabilité de la région balkanique depuis « l’indépendance » du Kosovo (les guillemets signalent ici le précédent juridique qui existe autour de la reconnaissance du Kosovo, processus pour l’heure bloqué, avec 1/3 des pays membres des Nations Unies reconnaissant cette indépendance, 1/3 qui ne s’est pas prononcé, et surtout 1/3 qui s’y est formellement opposé : voir les billets du blog Géographie de la ville en guerre : « L’indépendance du Kosovo : positions serbes, macédoniennes et monténégrines », 10 octobre 2008 / « Le Kosovo vu par… », 24 mars 2009 / « Kosovo : vers de nouvelles fragmentations territoriales ? », 8 septembre 2010).

[5] Source : « Incko menace par des mesures si la Republika Srpska ne renonce pas au référendum », Radio Serbija, 29 avril 2011. Voir également, pour remonter aux sources de ce rapport de force concernant la question du référendum : « Bosnie : guerre ouverte entre le Haut Représentant Inzko et les dirigeants serbes », Courrier des Balkans, 11 juin 2009.

[6] Voir le dossier consacré aux « Recensements dans les Balkans en 2011 : comptes, décomptes et polémiques » du Courrier des Balkans, et tout particulièrement l’article « Dans les Balkans, un recensement c’est la guerre ! » (11 mars 2011).

Cet article est repris du site https://alliancegeostrategique.org/2...

Artiste à l'honneur

Artiste à l'honneur Arts & culture

Arts & culture Contributions

Contributions Droit & finances

Droit & finances Droits de l'homme

Droits de l'homme Emploi

Emploi Environnement...

Environnement... Genre

Genre Intelligence stratégique

Intelligence stratégique Nouvelles technologies

Nouvelles technologies People et faits divers

People et faits divers Recettes du jour

Recettes du jour Sports en Afrique

Sports en Afrique Santé & humanitaire

Santé & humanitaire Un peu de tout

Un peu de tout